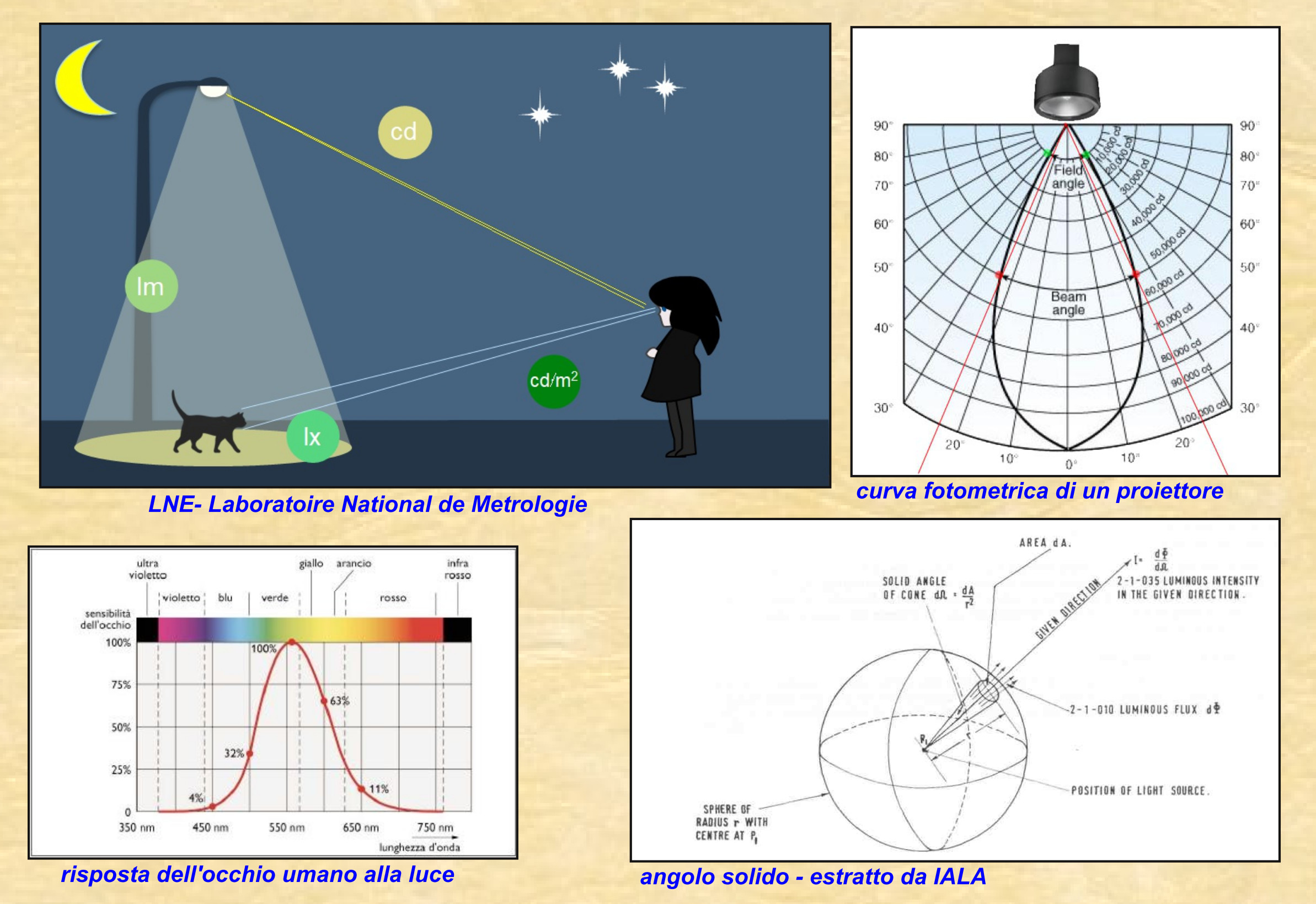

Diverse sono le grandezze fisiche utilizzate in fotometria, quella parte della fisica che si occupa di misurare le caratteristiche di un fascio luminoso e dei suoi effetti sull’occhio umano.

flusso

luminoso, (luminous flux) l’energia luminosa E emessa

tutt’intorno da una sorgente luminosa primaria o secondaria (che

riflette la luce proveniente da una sorgente primaria) nell’unità di

tempo, la cui grandezza fisica è il lumen (simbolo lm).

Come un flusso idrico in una condotta, anche il flusso luminoso è

sempre lo stesso, ad 1 cm, ad 1m ad 1 km, come è sempre la stessa la

portata d’acqua in una tubazione a qualunque distanza dalla pompa, a

meno di perdite.

Una lampada a incandescenza quando è accesa

assorbe una potenza elettrica espressa in watt che in piccola parte

si trasforma in flusso luminoso, cioè in potenza visibile, mentre

buona parte si converte in potenza nell’infrarosso che è invece una

potenza non visibile, termica. Il rapporto lumen/watt rappresenta

quindi l’efficienza della lampada, il suo rendimento luminoso, cioè

quanto della potenza assorbita elettrica si trasforma in potenza

luminosa.

illuminamento,

(illuminance)

quantitativo di flusso

luminoso per ogni metro quadrato di superficie esposta, indicativo

dell’effetto, percepito dalla nostra vista, prodotto

da una

sorgente di luce sulla superficie degli oggetti che ci circondano. La

grandezza fisica corrispondente è il lux

(simbolo lx)

lux = lumen/m2.

Così

un ufficio luminoso ha un illuminamento di 400 lx; la luna piena

produce un illuminamento di 0,5 lx; per

le vie di uscita è norma un illuminamento minimo di 5 lx.

L’illuminamento è

funzione inversa del quadrato della distanza, quindi

una stessa fonte luminosa produce lux diversi su superfici a diverse

distanze ed anche a distanze uguali da come il flusso si distribuisce

nello spazio.

intensità

luminosa, (luminous intensity) la quantità di

energia emessa da una sorgente luminosa (flusso luminoso) nell’unità

di tempo e in una data direzione e in un ben definito angolo solido

Ω, misurato

in steradianti (simbolo sr).

La grandezza utilizzata è la

candela

(simbolo cd)

che in origine corrispondeva

all’intensità luminosa proprio

di una candela:

cd = lm/sr.

In generale una

sorgente luminosa non irradia lo stesso flusso luminoso in tutte le

direzioni: una lampadina

a incandescenza o una

fluorescente sono sorgenti

che diffondono la luce in

maniera più uniforme

tutt’intorno (a meno di zone d’ombra dovute

a schermi o altro). Per

esse si impiega il lumen,

ad esempio nel

confrontare

due lampadine

diverse. Per un

corpo illuminante, dalla lampada da scrivania a una

piantana, da una lampada a incasso a un faro, le

valutazioni luminose vengono fatte attraverso

le

curve

fotometriche, rappresentative

della distribuzione spaziale

della luce emessa, che

riportano le

intensità luminose (espresse

in candele) per ciascun

angolo direttivo.

Luminanza, (luminance) o radianza luminosa di una sorgente, corrisponde alla sensazione di luminosità che si riceve da una sorgente luminosa primaria o, per riflessione, da una sorgente secondaria. L’unità di misura è la candela/metro quadro (cd/m²)

Note:

–

L’angolo solido

rappresenta la porzione di spazio tridimensionale tra il vertice di

un solido (un cono o più in generale una piramide), in

cui è posta la sorgente luminosa puntiforme,

ed una superficie A distante

r dal vertice. Si misura in steradianti (sr) e vale

Ω =

A/r2

Una sfera completa ha

un valore di angolo solido = 4πr2/r2

= 4π =

12,5664 sr

(dove

4πr2 è

la superficie di una sfera)

1 sr è un cono di area = r2

.. Più

in generale un cono con un

angolo al vertice α ha un

valore di steradianti di

2π[1-cos

(α /2)]. Lo steradiante è

analogo al

radiante che quantifica gli angoli planari.

– la candela è definita (dal 1979) come l’intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette radiazione monocromatica alla frequenza di 540×1012 Hz (lunghezza d’onda 555 nanometri) con intensità radiante in quella direzione di valore pari a 1/683 watt in un angolo solido di 1 steradiante, ovvero 0,001464 W/sr.

Tale definizione fa riferimento ad una precisa frequenza in quanto l’occhio umano ha una diversa risposta alla luce: la luce verde/gialla (intorno ai 550 nanometri) stimola maggiormente l’occhio rispetto alla luce blu o rossa di pari potenza.

la potenza radiante in watt (si tratta di energia al secondo, quindi flusso luminoso) è indicativa del rendimento di una lampadina a incandescenza (standard) che assorbe 1 w elettrico per fornire una modesta potenza luminosa di 1/683 watt. Il rimanente è calore. Un tempo, fino ai primi anni ’70 del ‘900, era uso nel parlato comune utilizzare la candela come equivalente del watt per le lampadine ad incandescenza. Capitava di sentir dire: il lampadario ha lampadine da 12 candele, equivalente (improprio) di lampadine da 12 watt.