Detto anche eliofanometro o eliografo (in effetti quest’ultimo termine è generalmente associato a uno strumento di telegrafia ottica), in meteorologia serve a misurare la durata della luce solare in un periodo di tempo (soleggiamento reale), ovvero le ore e le frazioni di ora durante le quali il Sole è presente sopra l’orizzonte libero da nubi.

La disponibilità di un gran numero di registrazioni di lunga durata esistenti in tutto il mondo e da moltissimi anni, ha permesso di estrarre preziose informazioni climatiche.

Gli inglese, più pratici anche nella terminologia, lo chiamanosunshine recorder, un registratore di luce solare, utilizzato dalle stazioni di osservazione di tutto il mondo.

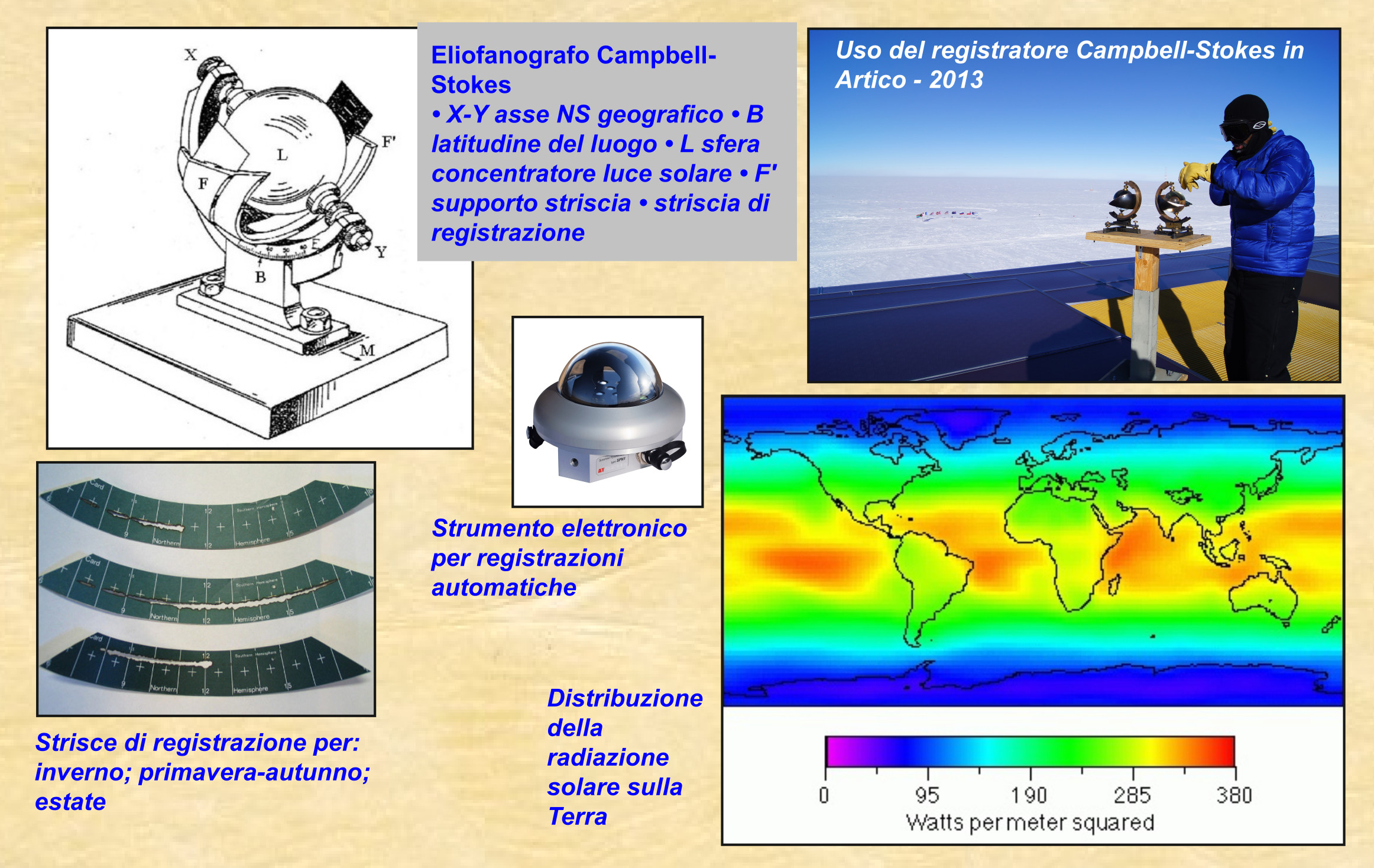

Venne inventato nel 1853 da uno storico scozzese, John Francis Campbell (1821 – 1885) e modificato perfezionandolo nel 1879 dal famoso fisico e matematico irlandese Sir George Gabriel Stokes (1819 – 1903), tanto da essere noto come registratore Campbell-Stokes.

Il design originale di Campbell consisteva in una grande lente sferica inserita in una ciotola di legno con il sole che bruciava una traccia sulla ciotola. L’ingegno di Stokes fu quello di realizzare un supporto in metallo che potesse contenere una striscia di carta graduata su cui viene incisa la traccia solare.

Più precisamente la sfera di Stokes, con cui lo strumento è anche noto, consiste di una sfera di cristallo, del diametro di 10 cm, capace di focalizzare i raggi del sole su una di tre strisce di carta montate su un apposito supporto. Al superamento di una definita energia luminosa il raggio lascia una bruciatura sulla carta, quella delle tre che si trova esposta in dipendenza dell’altitudine del sole durante le diverse stagioni dell’anno.

Nell’emisfero settentrionale, l’unità è posizionata su un supporto esposto a sud per consentire di registrare la massima quantità di sole.

Per le misure nelle le regioni polari viene aggiunta una seconda sfera rivolta a nord (o a sud per l’antartico), per registrare la luce solare durante l’estate quando rimane nel cielo per 24 ore.

La bruciatura della carta è dipendente dai W/m2 di energia raccolta. Inizialmente non esisteva uno standard di misura della soglia solare e quindi la Sunshine duration (SD), ovvero le ore di sole in un dato luogo, poteva non essere facilmente confrontabile con le misure effettuate in altro luogo.

Nel 1981 l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO – World Metereological Organization), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite (ONU) per la meteorologia, la climatologia, l’idrologia operativa e le scienze geofisiche, ha definito l’SD come “la somma dei tempi in cui l’irradianza solare diretta supera i 120 W/m2 per un dato periodo”.

La irradianza, anche nota come illuminanza, è la potenza radiante che attraversa una superficie ed è espressa in W/m2. . Non va confusa con l’irradiazione che è la somma effettuata in un periodo di tempo della irradianza. Si misura in kWh/m2.

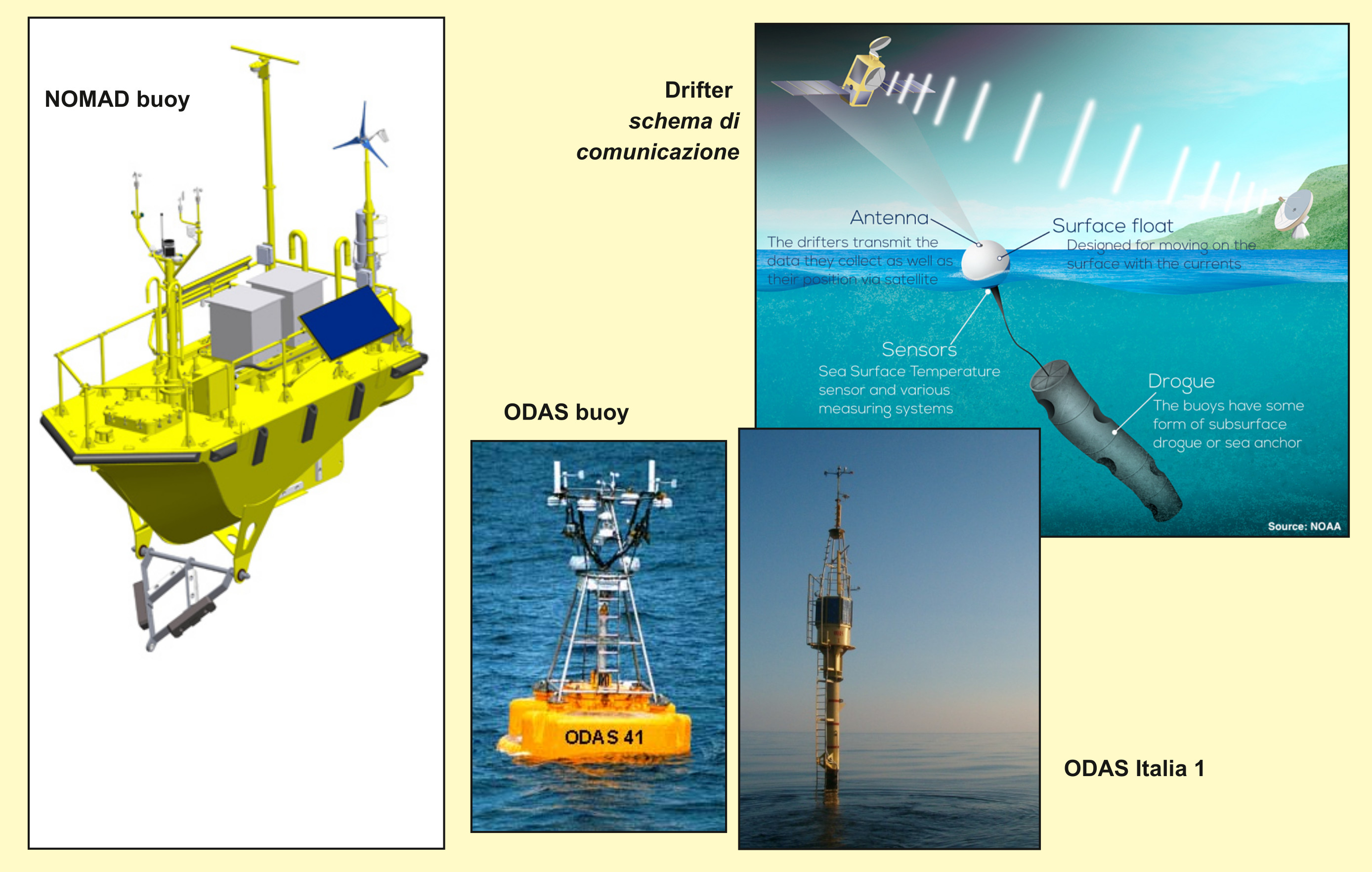

Con lo sviluppo dell’elettronica l’eliofanografo di Stocks, pur essendo ancora attivo in diverse stazioni meteorologiche, è stato sostituito da dispositivi con sensori fotometrici (forniscono il valore digitale 1 quando si supera la soglia di 120 W/m2, altrimenti l’uscita è indicata da uno 0 digitale), per essere applicati in stazioni non sorvegliate come le boe meteorologiche.

Una classe di strumenti simili è rappresentata dai solarimetri, capaci di misurare l’intensità della radiazione solare globale, cioè della radiazione solare diretta più quella diffusa dalla volta celeste. Tali sensori si basano sull’effetto delle termocoppie o su quello fotovoltaico.

–